本文

見た目は古墳!?松原配水場のひみつ

まずはこちらをご覧ください。

松原配水場にあるこの古墳みたいなもの。

県庁側の歩道から見ることが出来ます。

よく「これは何?」と、お問い合わせをいただきます。

これは配水池(はいすいち)と言って、浄水場で作られた水道水をためておくところです。

ここから各ご家庭に水が届けられます。

水道水の使用量は時間帯によって増えたり減ったりします。

配水池にいったん水をためておくことで、使用量が変動しても、安定した水圧で家庭に届けることができます。また、災害などで浄水場が停止しても、すぐに断水することはなく、一定期間は配水池の水を利用できます。

配水池への入口はこちら。

この扉を開けると・・・。

松原浄水場で作られたばかりの水道水がためられています。

この場所では、最大容量1,500立方メートルの池が2つあります。

そのほかに3ヵ所あり、松原配水場では最大で12,200立方メートルの水をためることができます。

配水池の位置は少し高いところにあり、高さを利用することで、動力を使わず、自然流下で各家庭に水を送ることができます。

ところでこの古墳のような見た目、どうしてなのか気になりませんか。

配水池が整備されたのが、大正11年、100年以上前になります。

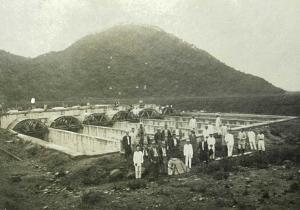

こちら(↓)は建設当時の写真です。

資料を探してみると、「其の表面にアスハルトを塗布し其の上に厚さ二尺の盛土を施し、以て雨水の滲透及び水温の変化を防ぎ、且つ外物をして浸入することなからしむ」とあります。

当時の技術を考えると、土を盛ることによって、雨水や水温の変化を防いでいたようです。

ちなみに、平成5年に整備された配水池は、土を盛っていません。

100年以上前に作られた施設ですが、きちんと整備を行い、安全安心な水道水を届けるため、現在も活躍しています。お近くを通った際は、ぜひ100年の歴史を感じてみてはいかがでしょうか。